Bücher

Mediatised Solidarity: Media Practices of Contemporary Indian Social Movements

In einer Ära, die durch die schnelle Verbreitung der Medien und globalisierte soziale Bewegungen gekennzeichnet ist, untersucht Mediatised Solidarity Dimensionen der Solidarität innerhalb indischer Sozial- und Protestbewegungen. Für den Zeitraum ab 2014 analysiert es das Zusammenspiel zwischen Medienpraktiken, einschließlich sozialer Medien, und dem Ausdruck sowie der Performanz von Solidarität. Durch drei Fallstudien - Shaheen Bagh, den Protest der indischen Bauern und Jugendklimaaktivismus - erforscht das Buch, wie Medien und visuelle Kunst Solidarität formen und von ihr geformt werden und inwieweit auf kollektive Erinnerungen und kulturelles Erbe zurückgegriffen wird, um soziale Kohäsion zu inszenieren.

The Goddess’s Embrace: Multifaceted Relations at the Ekāmranātha Temple Festival in Kanchipuram

Die Studie untersucht das jährliche große Festival (mahotsava) im Ekāmranātha-Tempel in der südindischen Stadt Kanchipuram, das unter anderem die heilige Hochzeit zwischen Gott Śiva (als Ekāmranātha) und der Göttin, die allgemein als Kāmākṣī betrachtet wird, dramatisiert.

Während des Festivals stehen Götter, Göttinnen, Tempel und religiöse Traditionen in vielfältigen Beziehungen zueinander. Diese komplexen und vielschichtigen Beziehungen werden unter Berücksichtigung verschiedener historischer und zeitgenössischer Quellen untersucht, wobei Textanalysen mit der Beobachtung und Untersuchung von Ritualen, Interviews und mündlichen Erzählungen kombiniert werden.

Das Buch bietet eine detaillierte Beschreibung und Analyse der zeitgenössischen Ritualpraxis der Götterhochzeit und ihres zugehörigen Mythos in Sanskrit- und Tamil-Texten. Es werden auch die unterschiedlichen Ansichten und Interpretationen von Mitgliedern der lokalen Gemeinschaften, Tempelpriestern, Spendern und anderen Teilnehmern berücksichtigt, was zu einer Vielzahl von Perspektiven auf das Festival führt.

Zahlreiche Fotografien und Karten ergänzen die Beschreibungen der Rituale. Ein detailierter Überblick über das Festivalprogramm sowie eine Liste der erzählerischen Themen des Hochzeitsmythos sind im Anhang enthalten.

Leisurely Feelings: Emotions and Concepts of Otium in South Asia

Dieses Buch entwirft eine Begriffsgeschichte von Literatur, Muße und Emotionen im modernen Südasien. Es betrachtet den kolonialen Kapitalismus als eng verflochten mit dem „Mythos des faulen Eingeborenen“ und legt den Fokus auf literarische Debatten in zwei der bedeutendsten Sprachen der Region: Urdu und Bengali. Die Studie stellt die Verschränkung von Muße mit Emotionen und Zeitlichkeit heraus. Das Buch nimmt literarische Sphären durch die Perspektiven der Emotionen, des Selbst und der Gemeinschaft in den Blick. Literarische Diskurse über Muße werden im Hinblick auf stilistische Innovationen, Debatten über koloniale Modernität und postkoloniale Unwägbarkeiten analysiert. Die Autorin stellt in diesem Zusammenhang wichtige literarisch-konzeptionelle Ausdrücke, Diskussionen und Prozesse heraus. Sie untersucht Gefühle wie Nostalgie, Melancholie, Topophilie und das Gespenstische, die tief mit südasiatischen Literaturkulturen verbunden sind und im Einklang mit den Konzepten von Muße in der globalen Moderne stehen.

Vom Feueraltar zum Yoga: Kommentierte Übersetzung und Kohärenzanalyse der Kaṭha-Upaniṣad

Die Kaṭha-Upaniṣad ist ein vor etwa 2000 Jahren verfasster Sanskrit-Text, der sich mit dem Wesen des Menschen nach dem Tod beschäftigt. Als eine der frühesten Quellen, die eine als Yoga bezeichnete heilseffektive Methode lehren, hat sie auch außerhalb Südasiens Bekanntheit erlangt. Aufgrund ihrer textlichen Heterogenität wurde ihr jedoch schon oft Inkohärenz unterstellt.

In der vorliegenden Studie legt Dominik A. Haas eine neue, kommentierte Übersetzung der Kaṭha-Upaniṣad vor und analysiert sie mit Hilfe textlinguistischer Methoden. Er argumentiert, dass diese Upaniṣad von Anfang an als Kompilation konzipiert war, die neue kontemplative und yogische Lehren mit der Ritualmystik des berühmten vedischen Feueraltars verbinden sollte.

New Silk Road Narratives: Local Perspectives on Chinese Presence along the Belt and Road Initiative

Entlang der von China geführten Belt and Road Initiative werden nicht nur Waren, Finanzkapital oder Technologien gehandelt, verhandelt und zirkuliert, sondern auch Werte, Emotionen und kulturelle Praktiken. Letztere sind oft entscheidend, wenn es darum geht, sich eine transregionale Infrastruktur von der Größenordnung der BRI vorzustellen und aufzubauen. Dieses Buch untersucht die Verbindungen und Trennungen entlang der Neuen Seidenstraße anhand von Narrativen und deren kulturellen Konfigurationen. Mit Schwerpunkt auf China-Afrika-Beziehungen untersuchen die Autoren dieses Buches die Rolle von Narrativen und verschiedenen Formen kultureller Konfigurationen, um zu verstehen, wie Prozesse der Transregionalisierung lokale Denkmuster, Wahrnehmungen und Praktiken prägen.

Aktuelle Forschungsbeiträge zu Südasien: 13. Jahrestagung des AK Südasien, 03.-04.02.2023, Eberswalde

Extended Abstracts der 13. Jahrestagung des AK Südasien, 03.-04.02.2023, Eberswalde

Transgression in the Bengali Avant-garde: The Poetry of the Hungry Generation

Transgression in the Bengali Avant-Garde stellt die Bewegung der Hungry Generation anhand ihrer Gedichte, Manifeste und anderer literarischer Materialien einem globalen Publikum vor. Die Hungry Generation entstand in den frühen 1960er Jahren in den Städten Patna und Kalkutta und erlangte internationale Aufmerksamkeit, nachdem die Dichter 1964 wegen Obszönität verhaftet wurden. Diese bengalischen Bohemiens, die das literarische Establishment heftig provozierten, nutzten Poesie und Literatur als Mittel des kulturellen Radikalismus und setzten sich mit Themen wie Sexualität, Perversion, Alkohol- und Drogenkonsum, Masturbation und Hypermaskulinität auseinander, um die bürgerliche Moral und Respektabilität in Frage zu stellen.

Das Buch beleuchtet eine Vielzahl von Quellen der Hungryalisten und untersucht die Literatur der Hungry Generation durch den Filter der "Transgression" und zeigt, wie sich dieses Konzept in der Sprache, Ästhetik und Kultur dieser bengalischen Avantgarde-Bewegung entfaltet. Darüber hinaus befasst sich das Buch mit der Poesie einiger ikonischer Vertreter der Hungry Generation und liest ihr Werk kritisch im Kontext der sich verändernden Modelle von Sexualität, Konsum und Modernisierung im postkolonialen Indien.

Veda-Sätze – Vedic Sentences

In den altindischen Veden findet man Sätze mit sehr verschiedenen Inhalten, darunter religiöse Aussagen ("Varuṇa ist wahrhaftig der Götter König"), Lebensweisheiten ("Das Denken ist schneller als die Rede") oder auch banale Beobachtungen ("Gattin und Gatte waschen einander den Rücken"). Die bekannten Erlanger Indogermanisten und Indologen Karl Hoffmann (1915-1996) und Johanna Narten (1930-2019) haben bei ihrer jahrzehntelangen Arbeit an den Veda-Texten solche Sätze in der Originalsprache gesammelt. Diese Sammlung von 863 Kurztexten wurde von Antonia Ruppel und Bernhard Forssman zweisprachig (Englisch und Deutsch) mit Übersetzungen und einem vollständigen Vokabular versehen und wird hier erstmals veröffentlicht.

The ancient Indian Vedas contain sentences of rather varied content, including religious statements ("Varuṇa truly is the king of the gods"), words of wisdom ("Thought is quicker than speech") or even banal observations ("Wife and husband wash each other's back"). The well-known Erlangen Indo-Europeanists and Indologists Karl Hoffmann (1915-1996) and Johanna Narten (1930-2019) collected such sentences in the original language during their decades of work on the Vedas. Antonia Ruppel and Bernhard Forssman have furnished this collection of 863 short texts with translations and a complete vocabulary in two languages (English and German) and are publishing it here for the first time.

Reimagining Housing, Rethinking the Role of Architects in India

Dieses Buch untersucht die Selbstwahrnehmung kritischer Architekt:innen in Indien. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle von Dokumentarfilmen und anderen Medienformen, durch die sie in Debatten über bezahlbaren Wohnraum intervenieren und ihre alternativen Visionen zu Raumgestaltung und nachhaltiger Architektur vermitteln. Als heterogene und mobile Gruppe entwickeln und implementieren Architekt:innen und Designer:innen tragfähige Lösungen an der Schnittstelle komplexer Herausforderungen sowie spezifischer lokaler Kontexte. Die Zusammenhänge in ihrem Designdenken und ihrer Arbeit können am besten durch die konzeptionelle Linse des kritischen Regionalismus verstanden werden.

Suhṛdayasaṃhitā: A Compendium of Studies on South Asian Culture, Philosophy, and Religion. Dedicated to Dominik Wujastyk

Die Dominik Wujastyk gewidmete Suhṛdayasaṃhitā ist ein Sammelband, der dreizehn Studien zur südasiatischen Geistes- und Kulturgeschichte vom Beginn unserer Zeitrechnung bis zur Gegenwart vereint. Die Multidisziplinarität und Vitalität der akademischen Fächer Indologie und Südasienkunde zeigen sich immer wieder, wenn führende Wissenschaftler neue Fragen stellen und neue Methoden erproben, um kritische Themen in ihren jeweiligen Forschungsfeldern zu untersuchen, wie das Verhältnis der Sprachen Gāndhāri und Sanskrit, indische und interkulturelle Ornithomantie, die Weltanschauung und Ethik des frühen Ayurveda, Strichzeichnungen in alchemistischen Sanskrit-Manuskripten, die Rolle von Cannabis in der traditionellen Alchemie (Rasaśāstra), deontische Logik und terminologische Probleme in Mīmāṃsā und Dharmaśāstra, die Identifizierung eines unbekannten Yoga-Werks in der Kommentarliteratur des Mahābhārata, psychologische Transformation und spirituelle Befreiung im Pātañjala Yoga und Buddhismus, Editionstechnik des Sanskrit und die Geschichte des Buchdrucks in Devanagari-Schrift, das menschliche Genomprojekt und die Textgeneaologie des Mahābhārata sowie schließlich die akademische Pädagogik heutiger Medizinanthropologie. Die bewährte Methode der Analyse von Primärquellen auf Sanskrit und in mittelindo-arischen Sprachen in ihren kulturspezifischen historischen Kontexten wird durch Neurowissenschaften, Psychologie, Evolutionsbiologie und Anthropologie befruchtet.

In ihrer thematischen und methodischen Vielfalt spiegelt die Festschrift, die mit einem Werkverzeichnis von Dominik Wujastyk und drei Indizes abschließt, das breite Spektrum der wissenschaftlichen Interessen und Expertise des Wissenschaftlers, dem sie gewidmet ist.

Getting married: Hindu and Buddhist Marriage Rituals Among the Newars of Bhaktapur and Patan, Nepal

Mit Beiträgen von Manik Bajracharya, Christiane Brosius, und Tessa Pariyar

Getting Married ist der dritte und letzte Band über hinduistische und buddhistische Lebenszyklusrituale bei den Newars in der alten Stadt Bhaktapur in Nepal. Er verbindet umfangreiche Feldforschung mit der Edition und Übersetzung einschlägiger Ritualhandbücher. Während sich der erste Band Handling Death auf die Dynamik von Todes- und Ahnenritualen und der zweite Band Growing Up auf die Rituale der Kindheit, Adoleszenz und Jugend (insbesondere die männlichen und weiblichen Initiationsrituale) konzentrierte, befasst sich der vorliegende Band mit einer Reihe von Ritualen im Zusammenhang mit der Ehe.

Nach einem einführenden Überblick über Studien zu Heiratsritualen in Nepal geben die Autoren einige grundlegende Heiratsregeln der hinduistischen und buddhistischen Newars, die soziale Topographie und Hierarchie, die Familien der Ehepartner sowie die Probleme der Endogamie und Exogamie in Bhaktapur an. Sie beschreiben detailliert die hinduistischen und buddhistischen Heiratsrituale der Newars (die teilweise auf der diesem Buch beiliegenden DVD dokumentiert sind) und kommen zu relevanten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Lebenszyklusrituale im Allgemeinen und des Stellenwerts, den Heiratsrituale in der Newar-Gesellschaft und im Hinduismus einnehmen. Darüber hinaus werden die Texte, die von brahmanischen und buddhistischen Priestern bei diesen Ritualen verwendet werden, bearbeitet und übersetzt und durch umfangreiche Anhänge ergänzt, die eine Liste von Elementen der Newar-Rituale und Mantras sowie einen Mantra- und allgemeinen Index für alle drei Bände enthalten. Die reich illustrierten Bücher wurden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als einzigartiges Werk hoch geschätzt.

Der ursprünglich auf einer dem Buch beigefügten DVD veröffentlichte Film ist auf der Multimedia-Datenbank heidICON archiviert und kann über den nachfolgenden Link abgespielt werden:

Getting Married

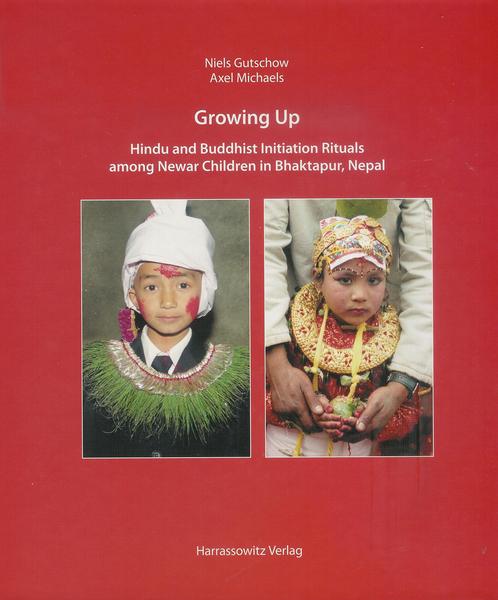

Growing Up: Hindu and Buddhist Initiation Rituals among Newar Children in Bhaktapur, Nepal

Die Autoren - ein Architekturhistoriker (Niels Gutschow) und ein Indologe (Axel Michaels) - legen den zweiten Teil einer Trilogie von Studien über Lebenszyklusrituale in Nepal vor, die im Rahmen des Sonderforschungsbereichs "Dynamics of Ritual" durchgeführt wurden. Dokumentiert wird die Initiation von Jungen und Mädchen sowohl von Hindus als auch von Buddhisten der ethnischen Gemeinschaft der Newars im Kathmandutal. Der erste Teil des Buches stellt Elemente der Newar-Rituale, den räumlichen Hintergrund von Bhaktapur und die Hierarchie der Ritualspezialisten vor - illustriert durch 21 Karten. Der zweite Teil dokumentiert mit detaillierten Beschreibungen die erste Fütterung mit fester Nahrung, Geburtstagsrituale und vorpubertäre Rituale wie das erste Rasieren der Haare, die Initiation des Jungen mit dem Lendenschurz (im buddhistischen und hinduistischen Kontext), die Hochzeit des Mädchens mit der Bel-Frucht und die Abgeschiedenheit des Mädchens. Eine Mädchenhochzeit (Ihi) und drei Einweihungen von Jungen (Kaytapuja) sind auf einer DVD dokumentiert. Der dritte Teil stellt die Texttradition vor: lokale Handbücher und Anleitungen, die von den Brahmanen-Priestern zur Anleitung der Rituale verwendet werden. Zwei dieser Texte werden bearbeitet und übersetzt, um die Funktion solcher Texte in verschiedenen Kontexten zu demonstrieren.

Die ursprünglich auf einer dem Buch beigefügten DVD veröffentlichten Filme sind auf der Multimedia-Datenbank heidICON archiviert und können über die nachfolgenden Links abgespielt werden:

1. Bel-Frucht und Lendentuch - Initiationen von Mädchen und Jungen in Bhaktapur, Nepal

2. Bel fruit and loincloth - initiations of boys and girls in Bhaktapur, Nepal

Jaina Temple Architecture in India: The Development of a Distinct Language in Space and Ritual

Jaina Temple Architecture in India ist die erste umfassende Studie der Sakralbauten der Jaina Religionsgemeinschaft. Die Monographie dokumentiert die Entwicklung und Eigenständigkeit der Tempelbauten der Jainas in ganz Indien und zeigt die ununterbrochene Kontinuität der Bautätigkeit von vorchristlicher Zeit bis zu Gegenwart auf. Das Besondere im jinistischen Tempelbau wird deutlich in der Ausformung des rituellen Raumes. Durch Bildung von komplexen Raumfolgen und multiplen Heiligtümern auf verschiedenen Nutzungsbenen entstehen Orte für zahlreiche Verehrungsobjekte. Die Architektur spiegelt das Spezifische des jinistischen Rituals aber auch mythologische und kosmologische Konzepte wider.

Creating Slogans for Social Change: An Inquiry into Advertising, Gender Imagery, and the Politics of Change in Urban India

Welche Rolle Medieninhalte und Technologien in Prozessen des Wandels einnehmen, ist eine fortlaufende und vielschichtige Diskussion. Darin nehmen Werbung und Geschlechterverhältnisse eine besondere Position ein. Im Kontext der werbeschaffenden Institutionen in Indien befasst sich dieses Buch mit dem Verständnis von sozialem Wandel in den frühen 2010er Jahren. Anhand der Produktion von Werbung mit kommerziellen und/oder sozialen Inhalten werden die Perspektiven der Werbeschaffenden hervorgehoben. Die Analyse präsentiert die Lebensumstände und Diskurse, die diese umgeben. Dabei werden die Komplexität und Verschränkungen der Werbewelten dargestellt, und Dynamiken von Gender, Medien und Wandel diskutiert.

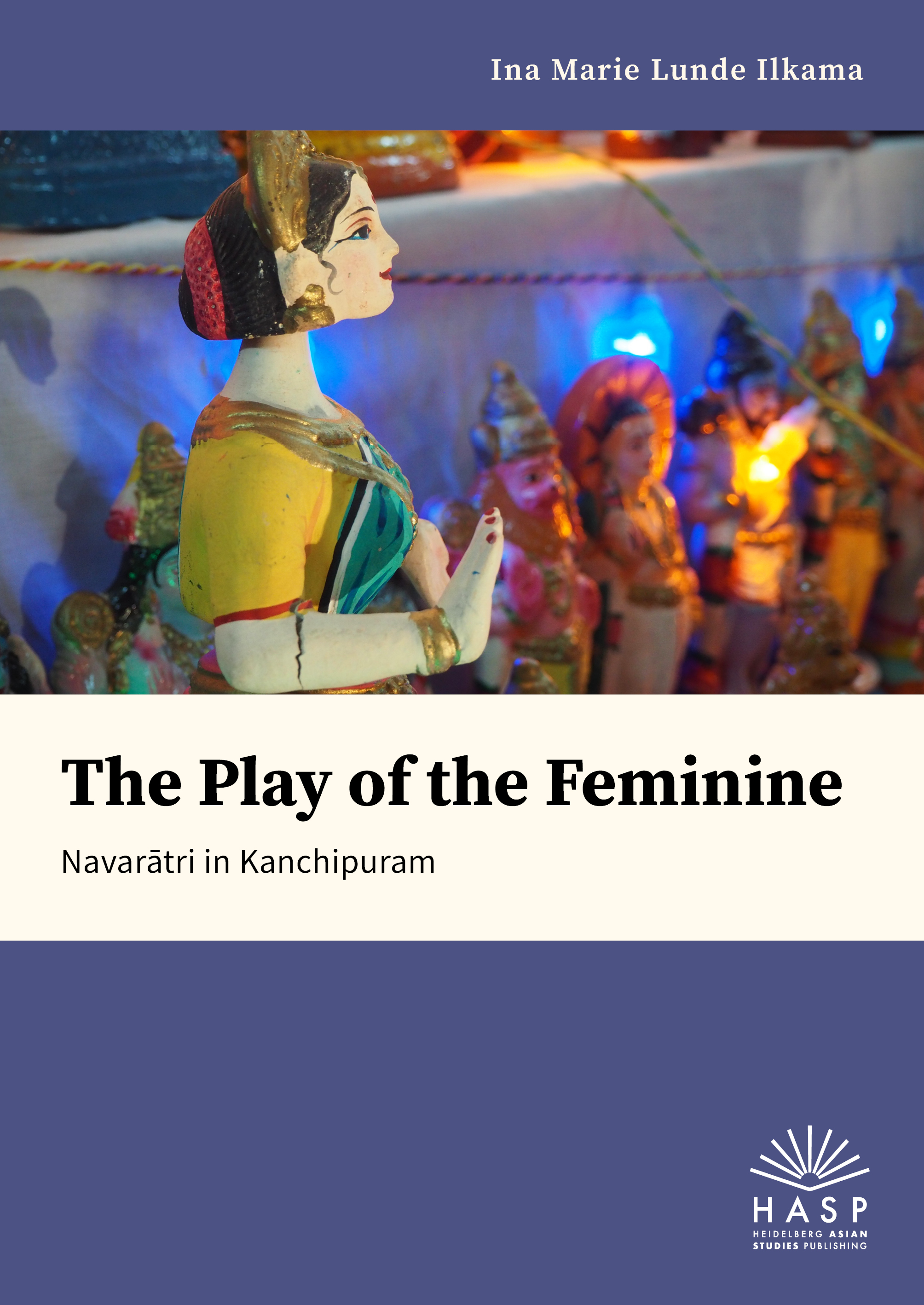

The Play of the Feminine: Navarātri in Kanchipuram

In Tamil Nadu kann das neun Nächte dauernde herbstliche Navarātri-Fest als ein Fest der weiblichen Kräfte in Verbindung mit der Göttin betrachtet werden. Dieses Buch erforscht Navarātri, wie es in der südindischen Tempelstadt Kanchipuram gefeiert wird. Es untersucht die lokalen Mythologien der Göttin, zwei Tempelfeste und die häusliche rituelle Praxis, die als kolu (Puppenausstellungen) bekannt ist. Die Autorin hebt drei sich überschneidende Themen hervor: das Spiel der Göttin in Mythos und Ritual, die religiöse Wirkung und die Bilder von Frauen und dem göttlichen Weiblichen sowie die Vorstellungen von Verspieltheit in Navarātri-Ritualen, die sich in Kreativität, Ästhetik, Wettbewerb und dramatischen Ausdrucksformen äußern.

Sanskrit as an Indo-European Language

Beim Sanskritlernen kann man sich auf mehrere gute Lehrbücher stützen. Dieses Buch ist kein alternatives Lehrbuch zum Erlernen von Sanskrit. Es ist vielmehr als Ergänzung zu diesen Lehrbüchern gedacht und in der Hoffnung geschrieben, das Erlernen des Sanskrit zu erleichtern, indem es Wörter und grammatikalische Formen aus indoeuropäischer Sicht erklärt. Nehmen wir zum Beispiel das altindische ad, das "essen" bedeutet, aber historisch sowohl mit dem englischen (mit E abgekürzt) eat als auch mit dem neuhochdeutschen (NHD) essen verwandt ist. Es gab eine indoeuropäische (IE) Wurzel ed, die sich im Laufe der Jahrtausende in all diese Wörter verzweigte. Sogar E tooth und NHD Zahn stammen von IE ed ab.

Handling Death: The Dynamics of Death and Ancestor Rituals Among the Newars of Bhaktapur, Nepal

In einer seltenen Kombination von Kompetenz haben ein Architekturhistoriker (Niels Gutschow) und ein Indologe (Axel Michaels) Todesrituale der ethnischen Gemeinschaft der Newars im Kathmandutal, Nepal, dokumentiert. Der erste Teil des Buches konzentriert sich auf einen spezifischen Schauplatz, die alte Stadt Bhaktapur und ihre kalendarischen Rituale von Tod und Erneuerung. Nach einer Einführung in das städtische Gefüge mit seinen Verbrennungsstätten, den Routen der Totenprozessionen, den Orten der Geister und Ahnengötter werden die an den Toten- und Ahnenritualen beteiligten Spezialisten vorgestellt - illustriert durch 28 Karten. Der zweite Teil enthält eine ausführliche Beschreibung der Vereinigung des Verstorbenen mit seinen Vorfahren, ein Ritual, das ebenfalls auf einer DVD dokumentiert ist. Darüber hinaus werden lokale Handbücher und Anleitungen, die von den Brahmanenpriestern bei diesem Ritual verwendet werden, herausgegeben und übersetzt. Diese ethno-indologische Methode der Kombination von textuellen und kontextuellen Ansätzen zielt darauf ab, sowohl das Handeln in Ritualen als auch die Funktion des Textes in Kontexten zu verstehen. Formalisierte Rituale erweisen sich keineswegs als streng, stereotyp und unveränderlich. Die Einzigartigkeit der Akteure, der Orte und der Zeit hat die Autoren dazu veranlasst, Orte und Akteure zu benennen und die Zeit zu datieren. Die Untersuchung der Todesrituale stellt den ersten Teil einer Trilogie von Studien zu Lebenszyklusritualen in Nepal dar, die im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 619 "Ritualdynamik" durchgeführt wurden.

Das Ritual wurde von Christian Bau mit einer Videokamera dokumentiert und ist als Film auf der DVD enthalten.

Die ursprünglich auf einer dem Buch beigefügten DVD veröffentlichten Filme sind auf der Multimedia-Datenbank heidICON archiviert und können über die nachfolgenden Links abgespielt werden:

- Den Tod in die Hand nehmen – Latyā - ein Totenritual der Newars in Bhaktapur, Nepal

- Handling death – Latyā – a death ritual of the Newars in Bhaktapur, Nepal

Exchange, gifting, and sacrificing: Premodern Indian perspectives

Sowohl in der vedischen als auch in der klassischen Periode gab es eine besondere Elite von Menschen, die Brahmanen genannt wurden. Grob könnte man sagen, dass ihr materielles Wohlergehen in der vedischen Periode von dakṣiṇā und in der klassischen Periode von dāna abhing.

Dieses Buch erweitert die Perspektive über dakṣiṇā und dāna hinaus und befasst sich mit allen Arten des Gebens im Kontext des vormodernen Indiens, wobei vedische, sanskritische, buddhistische und -- in weit geringerem Maße -- römische und christliche Quellen verwendet werden. Die brahmanische Theorie des Schenkens (d.h. die Theorie des pflichtgemäßen Schenkens, dharmadāna) ist ein wichtiger Schwerpunkt und eine wichtige Motivation für diese Studie.

On the Plastic Surgery of the Ears and Nose: The Nepalese Recension of the Suśrutasaṃhitā

Ein tausend Jahre altes ayurvedisches Manuskript, das das Compendium of Suśruta enthält, wurde 2007 der wissenschaftlichen Welt vorgestellt. Das nepalesische Manuskript, das inzwischen von der UNESCO in das Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde, zeigt den Stand der klassischen indischen Medizin im neunten Jahrhundert. Es ermöglicht uns, die Veränderungen dieses medizinischen Klassikers vom neunten bis zum neunzehnten Jahrhundert zu untersuchen, als gedruckte Texte die Verbreitung des Werks zu dominieren begannen. Die vorliegende Monographie beschreibt das Forschungsprojekt, in dessen Mittelpunkt dieses Manuskript steht, und bietet eine Edition, Untersuchung und Übersetzung des historisch bedeutsamen Kapitels über die plastische Chirurgie der Nase und Ohren.

Mallī-Jñāta: Das achte Kapitel des Nāyādhammakahāo im sechsten Aṅga des Śvetāmbara Jainakanons, herausgegeben, übersetzt und erläutert.

Das achte Kapitel des Nāyādhammakahāo im sechsten Aṅga des Śvetāmbara Jainakanons, herausgegeben, übersetzt und erläutert von Gustav Roth.

Aufbau und Umstrukturierung des Mahāparinirvāṇasūtra: Untersuchungen zum Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra unter Berücksichtigung der Sanskrit-Fragmente

Die Geschichte über den Tod des Buddha ist uns in verschiedenen Texten überliefert. Eine Version, das Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra, ist einschlägig bekannt als einer der älteren Texte, die die sogenannte “Buddha-Natur-Theorie” vertreten, wonach alle Lebewesen die Natur Buddhas besitzen. Das Sūtra hat über die chinesischen Übersetzungen einen großen Einfluss auf den ostasiatischen Buddhismus ausgeübt. Jedoch ist das Sanskrit-Original nur in Fragmenten überliefert. Die Untersuchungen der Sanskrit-Fragmente beleuchten die Ursprünge dieser Theorie in Indien.

Nachgelassene Schriften: 1. Ein westtocharisches Ordinationsritual, 2. Eine dritte tocharische Sprache: Lolanisch

Der 2017 verstorbene Indogermanist und Tocharologe Klaus T. Schmidt hat zwei Buchmanuskripte hinterlassen: Seine Ausgabe des längsten westtocharischen Textes, eines Ordinationsrituals für buddhistische Mönche, sowie eine unvollendete Arbeit über die seit langem vermutete, aber bisher nicht nachgewiesene dritte tocharische Sprache, von Schmidt "Lolanisch" genannt. Zimmer hat beide Manuskripte vorsichtig redigiert und das zweite mit Abbildungen der von Schmidt bearbeiteten Textfragmente ergänzt. Schmidts Entzifferung des Lolanischen ist ein Meilenstein der Zentralasien-Forschung!

Dhārī Devī, Goddess of the Floods: Development, Disaster and the Transitions of a Place of Worship

Der Werdegang des Dhārī Devī Tempels versinnbildlicht die Vorstellung von Katastrophen als Wendepunkte. Insbesondere Flutdesaster begleiteten Transformationsprozesse des Ortes am Fluss Alaknanda im indischen Himalaya. Bereits eine Sturzflut im Jahre 1894 prägte maßgeblich den Platz und die Identität der Gottheit. Lokale Flutlegenden bekamen neue Aktualität mit der Planung eines Wasserkraftwerks in der näheren Umgebung. Sie wurden Teil der Debatten rund um das Bauprojekt, das eine Verlegung der sakralen Stätte erforderte. Vorliegende Fallstudie beleuchtet Flut-Diskurse und veranschaulicht ihren Einfluss auf ein Entwicklungsprojekt. Dazu belegt sie, wie vorangegangene Kontroversen die öffentliche Deutung zweier Flutdesaster in 2012 und speziell des „Himalaya Tsunamis“ in 2013 formten.

God, Jesus and the Ancestors: An Ethnography of the Ancestors’ Rites in the Taiwanese Catholic Church

In diesem Buch beschreibt der Autor die Ahnenzeremonien, wie sie in der katholischen Kirche Taiwans praktiziert werden. Der Autor will zeigen, wie das chinesische symbolische Universum eine tiefe Übersetzung des "neuen" symbolischen Systems, das von der katholischen Doktrin repräsentiert wird, darstellt. Gleichzeitig hat das Bemühen der katholischen Kirche, die Botschaft des Evangeliums an die lokale Situation anzupassen, ein besonderes Phänomen hervorgebracht, das der Autor als kulturellen Dialog bezeichnet. Diese dialogische Beziehung ist der Prozess, den der Autor als Kultur definiert.

bāteṁ. Hindi-Grammatik kommunikativ 2: Übungen

Der Kopenhagener Hindikurs führt in 46 Lektionen kontextualisiert in die Strukturen des Hindi ein, was einen kommunikativen Grammatikunterricht ermöglicht. Der zweite Teil (L 24-46) gilt dem Verbalsystem in seiner Gesamtheit und der komplexen Syntax – also dem, was im Deutschen die Nebensatzsyntax ausmacht. Die Kontexte entstammen dem Leben der Autoren und ihrer Mitmenschen und laden Lehrer und Lerner dazu ein, sich auf Hindi auszutauschen. Die den Übungen zugrundeliegenden Texte bieten dabei keine abgeschlossene Sicht auf die hindisprachige Welt. Sie leiten vielmehr dazu an, selbst Blickwinkel zu eröffnen und sich dadurch in dialektischer Offenheit das Hindi anzueignen.

Zu jeder grammatischen Struktur gibt es eine Lektion mit einer Auswahl verschiedener Übungsformate, was das Lehrwerk breit einsetzbar macht. Die Lektionen entsprechen etwa den folgenden Stufen des Referenzrahmens des Europarates: L 24-39 = B1.1, L 40-46 = B1.2

bāteṁ. Hindi-Grammatik kommunikativ 1: Übungen

Der Kopenhagener Hindikurs führt in 46 Lektionen kontextualisiert in die Strukturen des Hindi ein, was einen kommunikativen Grammatikunterricht ermöglicht. Im ersten Teil (L 1-23) liegt der Schwerpunkt auf dem Nominalsystem, grundlegenden Verbalkonstruktionen sowie der Syntax des einfachen Satzes. Die Kontexte entstammen dem Leben der Autoren und ihrer Mitmenschen und laden Lehrer und Lerner dazu ein, sich auf Hindi auszutauschen. Die den Übungen zugrundeliegenden Texte bieten dabei keine abgeschlossene Sicht auf die hindisprachige Welt. Sie leiten vielmehr dazu an, selbst Blickwinkel zu eröffnen und sich dadurch in dialektischer Offenheit das Hindi anzueignen.

Zu jeder grammatischen Struktur gibt es eine Lektion mit einer Auswahl verschiedener Übungsformate, was das Lehrwerk breit einsetzbar macht. Die Lektionen entsprechen etwa den folgenden Stufen des Referenzrahmens des Europarates: L 1-12 = A1, L 13-23 = A2

Significant Others, Significant Encounters: Essays on South Asian History and Literature

Dieser Band ist Maya Burger, emeritierte Professorin der Philosophischen Fakultät der Universität Lausanne, gewidmet. Er versammelt Beiträge von Freunden, Kollegen und ehemaligen Schülern, die die vielfältigen Dimensionen ihres Werkes widerspiegeln. Die Beiträge gliedern sich in vier Teile: Indologie, Religionsgeschichte, Geschichte des Orientalismus sowie Hindi und Übersetzung und untersuchen verschiedene Beispiele von Begegnungen mit dem "signifikanten Anderen". Durch die Analyse historischer und literarischer Originalquellen und die Reflexion methodischer Dimensionen bieten die Autoren innovative Perspektiven auf verschiedene Prozesse der Interaktion und des Austauschs zwischen dem indischen Subkontinent und dem Rest der Welt sowie innerhalb des Subkontinents selbst.

Words and Deeds: Hindu and Buddhist Rituals in South Asia

Words and Deeds ist eine Sammlung von Artikeln über Rituale in Südasien mit besonderem Augenmerk auf deren Texte und Kontext. Der Band geht davon aus, dass eine umfassende Definition von "Ritual" nicht existiert. Stattdessen vermeiden die Beiträge essenzialistische Definitionen, so dass sich eine polythetische Definition des Begriffs herausbilden kann. Der Band enthält Beiträge zu Initiation, vorgeburtlichen Riten, religiösen Prozessionen, königlichen Weihen, Ritualen, die den Beginn eines Rituals markieren, Ritualen der Hingabe und vedischen Opfern sowie Beiträge, die sich mit allgemeineren theoretischen Fragen des Studiums von Ritualtexten und ritueller Praxis befassen, und zwar sowohl aus der ätischen als auch aus der emischen Perspektive. Diese Studien zeigen, dass jede Untersuchung der Beziehung zwischen dem Text und dem Kontext von Ritualen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen muss, dass verschiedene Kategorien von Ausführenden die Beziehung zwischen ihrem rituellen Wissen und ihrer rituellen Praxis, zwischen Text und Kontext auf unterschiedliche und nuancierte Weise subjektiv konstituieren können und dies auch tun.

Computerlinguistische Datierung schriftsprachlicher chinesischer Texte

Die chronologische Einordnung von Texten kann für Authentizitätsforschung und Exegese entscheidend sein. Die Datierung schriftsprachlicher chinesischer Quellen kann u. a. durch Imitation antiker Vorbilder und unklare Urheberschaft erschwert werden. Dieses Buch untersucht erstmals die Entwicklung und Anwendung computergestützter Methoden für die Datierung chinesischsprachiger Quellen. Dabei ermöglicht eine lexembasierte Methode, der stilistischen Rigidität der Schriftsprache zu begegnen und unterstützt damit die philologische Arbeit. Zudem werden der Sprachwandel, die Eignung digitaler Methoden für die Untersuchung Klassischer Texte und das Hanyu da cidian 漢語大詞典 als wichtige Datenquelle für lexikographische Datierung untersucht.

Diese Monografie wurde 2023 mit dem Förderpreis für herausragende Dissertationen des Freundeskreises der Universität Trier ausgezeichnet.

Postnational Perceptions in Contemporary Art Practice

Diese Publikation konzentriert sich auf die Werke von Chitra Ganesh (geb. 1974), Tejal Shah (geb. 1979) und Nikhil Chopra (geb. 1976), um die sich verändernde Beziehung zwischen dem vergeschlechtlichten Körper und der nationalen Identität in der zeitgenössischen Kunstpraxis aufzuzeigen. Vorstellungen von nationaler Zugehörigkeit werden gerade durch die Konzentration auf von der Nation marginalisierte Identitäten in Frage gestellt. Sie schlägt das "Postnationale" als einen ermächtigenden Begriff vor, um die Abkehr von der Nation zu markieren, und argumentiert unter Verwendung eines poststrukturellen Rahmens, dass das Wesen der nationalen Identität an sich ein Konstrukt ist.

A Flying Dragon: King Taejo, Founder of Korea’s Choson Dynasty

Yi Seong-gye (1335-1408) begann sein Leben als unbedeutender Krieger im koreanischen Grenzland, stieg jedoch auf, um die 500 Jahre alte Goryeo-Dynastie zu stürzen und König Taejo zu werden, der die 518 Jahre währende Joseon-Dynastie begründete, das letzte koreanische Königshaus und die am längsten bestehende konfuzianische Dynastie der Geschichte. König Taejos bedeutsames Leben überschnitt sich mit entscheidenden Entwicklungen in Ostasien: dem Zusammenbruch des Mongolenreichs in Korea, dem Aufstieg der Ming-Dynastie in China, der Befriedung der massiven japanischen Piratenangriffe und dem Entstehen der am vollständigsten verwirklichten konfuzianischen Gesellschaft Asiens in Joseon. Diese Biografie erzählt die Geschichte und endet mit dem tragischen Abstieg von König Taejos eigener Familie in Brudermord und Trauer.

Viṣṇu's Children: Prenatal life-cycle rituals in South India

Die Vaikhānasas, eine Gruppe brahmanischer Priester in den südindischen Viṣṇu-Tempeln, können auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken, die von dem Bemühen geprägt ist, ihren Status gegenüber rivalisierenden Priestern zu behaupten. Im Mittelpunkt der Monographie steht eine seit Jahrhunderten andauernde Kontroverse darüber, was eine Person dazu berechtigt, die Rituale in Viṣṇu-Tempeln durchzuführen: Erschafft die Geburt oder eine Initiation den idealen Vermittler zwischen Gott und Menschen? Seit dem 14. Jahrhundert n. Chr. drehen sich die Diskussionen in den einschlägigen Sanskrit-Texten um die Frage, ob die Vaikhānasa-Priester sich einer Initiation mit Brandmarkung auf den Oberarmen unterziehen müssen oder ob ihr besonderes vorgeburtliches Lebenszyklusritual Viṣṇubali sie berechtigt, Tempelrituale durchzuführen. Als erbliche Tempelpriester ist die Haltung der Vaikhānasas eindeutig: Sie verstehen sich als Viṣṇus Kinder, die bereits vor der Geburt für den Tempeldienst bestimmt sind. Neben den textlichen Perspektiven werden drei lokale Konflikte aus dem 19./20. Jahrhundert um die Frage analysiert, ob die Vaikhānasas sich einer Initiation unterziehen müssen. Darüber hinaus werden drei Beispiele aktueller Ausführungen des Viṣṇubali-Rituals vorgestellt und im Lichte der Beziehung zwischen Text und Aufführung interpretiert.

Die ursprünglich auf einer dem Buch beigefügten DVD veröffentlichten Filme sind auf der Multimedia-Datenbank heidICON archiviert und können über die nachfolgenden Links abgespielt werden:

- Introduction (length 08:10 min)

- Full ritual (length 28:28 min)

- Prepatory rites - Formal declaration (03:51 min)

- Prepatory rites - Vitalisation of the sacrificial fire (06:45)

- Main offerings - Pūjā for Viṣṇu's twelve forms (11:09 min)

- Main offerings - Offering into the fire (09:01 min)

- Main offerings - Viṣṇu marks the unborn child (09:53 min)

- Atonement for ritual flaws (03:46 min)

- Concluding rites (04:43)

- Credits

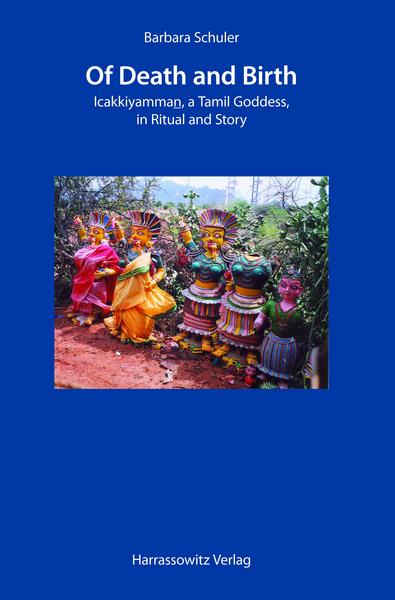

Of Death and Birth: Icakkiyammaṉ, a Tamil Goddess, in Ritual and Story

Wissenschaftler, die sich mit der populären Hindu-Religion in Indien befassen, waren schon immer von mündlichen Texten und Ritualen fasziniert, aber überraschenderweise wurden bisher nur wenige Versuche unternommen, die Beziehung zwischen Ritualen und Texten systematisch zu analysieren. Das vorliegende Buch trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen. Die Studie konzentriert sich auf die Dynamik eines lokalen (nicht-brahmanischen) Rituals, seine modulare Organisation und innere Logik, die Interaktion zwischen narrativem Text und Ritual sowie die Bedeutung des lokalen bzw. translokalen Charakters des Textes im rituellen Kontext. Sie zeigt, dass die Untersuchung von Texten in ihrem Kontext hilft, die Komplexität religiöser Traditionen und die Art und Weise, in der Ritual und Text programmatisch eingesetzt werden, besser zu verstehen. Die Autorin bietet eine anschauliche Beschreibung eines bisher unbeachteten Ritualsystems sowie die erste Übersetzung eines Textes namens Icakkiyamman-Katai (IK). Der in tamilischer Sprache verfasste IK stellt eine wesentlich erweiterte Form einer Kernversion dar, die wahrscheinlich bis ins siebte Jahrhundert n. Chr. zurückreicht. Im Gegensatz zur klassischen Quelle ist dieser Text in eine lebendige Tradition eingebunden und wird ständig neu gestaltet. Eine Reihe von Textversionen wurde in Form eines Konspekts zusammengefasst, der Aufschluss über die Variabilität bzw. Stabilität des Textes gibt und unser Wissen über bardische Kreativität erweitert.

Die ursprünglich auf einer dem Buch beigefügten DVD veröffentlichten Filme sind auf der Multimedia-Datenbank heidICON archiviert und können über die nachfolgenden Links abgespielt werden:

Of Death and Birth: A Ritual of the Vēḷāḷas in Paḻavūr, India

- Originalaufnahme mit englischer Sprachausgabe.

- Originalaufnahme in Tamil.

- Stories. 'Stories' enthält Zusammenfassungen der beiden im Ritual gesungenen Texte: The translocal story Icakkiyammaṉ Katai und The local Icakki story.

Aktuelle Forschungsbeiträge zu Südasien: 12. Jahrestagung des AK Südasien, 21./22. Januar 2022, Bonn/online

Extendet Abstracts der 12. Jahrestagung des AK Südasien, 21./22. Januar 2022, Bonn/online

In the Shrine of the Heart: Sants of Rajasthan from the Sixteenth and Seventeenth Centuries

Mit der frühen Neuzeit traten in Nordindien die Sants als Verehrer eines gestaltlosen inneren Gottes hervor. Der vorliegende Band führt in sieben Sant-Autoren ein, die zwischen der ersten Hälfte des sechzehnten und den Achtzigerjahren des siebzehnten Jahrhunderts in Rajasthan lebten. Er untersucht deren komplexen kulturellen Hintergrund, ihre literarischen Konventionen und das Netzwerk ihrer Glaubensgemeinschaft, und er bringt im Hindi-Original mit englischer Übersetzung Proben ihrer Poesie. Die allermeisten dieser Werke waren bisher unübersetzt, ein Text darunter sogar gänzlich unpubliziert.

Sant-Poesie wurde und wird sowohl mündlich wie schriftlich tradiert. Ihre bis in die Gegenwart fortbestehende Lebenskraft verdankt sie weitgehend der Performanz bei religiösen Zusammenkünften oder in der persönlichen Andacht. Dies wird mit einer Reihe von Audio- und Videoproben illustriert.

China, Kropotkin und der Anarchismus: Eine Kulturbewegung im China des frühen 20. Jahrhunderts unter dem Einfluß des Westens und japanischer Vorbilder

Ziel dieses Buches ist es, einen umfassenden Überblick über die Rolle des Anarchismus im China des frühen 20. Jahrhunderts zu geben. Bislang hat sich die Wissenschaft eher auf die politischen Aspekte wie die Rivalität zwischen den Anarchisten und der KPCh konzentriert und den Anarchismus lediglich als Teil der neueren chinesischen Geschichte behandelt. Diese Studie nähert sich dem chinesischen Anarchismus aus der Perspektive einer kulturellen und international eingebundenen Bewegung, was eine breite Diskussion verschiedener Aspekte im Zusammenhang mit der Genese und Entwicklung der chinesischen anarchistischen Bewegung im Rahmen des Weltanarchismus impliziert.

Puṣpikā: Proceedings of the 12th International Indology Graduate Research Symposium (Vienna, 2021)

In der Serie Puṣpikā – Tracing Ancient India through Texts and Traditions: Contributions to Current Research in Indology werden die Proceedings des International Indology Graduate Research Symposium (IIGRS) veröffentlicht. Puṣpikā ist eine durch Peer-Review qualitätsgesicherte Serie, die dem akademischen Nachwuchs eine Plattform bietet, auf welcher er seine Forschungsergebnisse mit dem Schwerpunkt „Kulturen des vormodernen Südasiens“ präsentieren kann.

Der vorliegende Band ist der sechste der Serie und enthält Beiträge zu verschiedensten indologischen Themen, die auf den Vorträgen des zwölften IIGRS basieren, das vom 22. bis 24. Juli 2021 online und vor Ort in Wien, Österreich, stattfand.

Kushan Histories: Literary Sources and Selected Papers from a Symposium at Berlin, December 5 to 7, 2013

Kushan Histories erörtert neue Forschungen zur Kushan-Dynastie und beruht auf einem Symposium, das vom 5. bis 7. Dezember 2013 in Berlin stattfand.

Rechtskultur und Gerechtigkeitssinn in China

Diskurse über Ordnung und Gesetz innerhalb und zwischen Staaten prägen bereits die frühen überlieferten Schriften aus China. Ob in der philosophischen Debatte zwischen Konfuzianismus und Legismus oder in der Diskussion und Auslegung des Strafrechts durch die höfischen Beamtengelehrten – Rechtsverständnis und Gerechtigkeitsempfinden blieben das chinesische Kaiserreich hindurch von zentraler Bedeutung. Das heutige China sorgt für Kontroversen in Hinblick auf Verbrechen, Strafrecht und Ethik, wobei im In- und Ausland insbesondere chinesische Eigenarten und ausländische Einflussnahmen kritisch diskutiert werden. Im aktuellen Gesellschaftsdiskurs Chinas stehen Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Vordergrund, die auch mit der Legitimität der chinesischen Regierung zusammenhängen. Der hiermit skizzierte Themenkomplex Recht und Gerechtigkeit stand im Mittelpunkt der 25. Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Chinastudien (DVCS), die vom 7. bis 9. November 2014 in Münster stattfand. Der dazugehörige Tagungsband vereint Beiträge von elf Autorinnen und Autoren, die sich Recht und Gerechtigkeit in China aus philologischer, philosophischer, literarischer, historischer, soziologischer, politologischer und nicht zuletzt rechtswissenschaftlicher Sicht nähern. Der Band umfasst sowohl methodisch als auch zeitlich die Bandbreite der Chinawissenschaften, indem relevante Fragestellungen von der West-Zhou-Zeit bis in die jüngste Gegenwart analysiert werden. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Zwischenstand, der auch eine fundierte Grundlage für künftige Diskussionen liefert.

Aus technischen Gründen können minimale Unterschiede zwischen dieser digitalen Version und der Druckversion von Harrassowitz bestehen.

Erinnern und Erinnerung, Gedächtnis und Gedenken: Über den Umgang mit Vergangenem in der chinesischen Kultur

Teile der Vergangenheit im kollektiven Bewusstsein zu halten und gezielt zu vergegenwärtigen, prägt unmittelbar auch die subjektive Wahrnehmung des Individuums. Geteilte Erinnerungen sind eine wichtige Grundlage der Identitäts- und Gemeinschaftsbildung. Formen des Reproduzierens und der Reproduzierbarkeit des Erinnerns, die das Festhalten von Vergangenem wie das Bewahren gegenwärtiger Erkenntnisse einschließen, sind kulturell und historisch bedingt. So gehören zu jeder Kultur des Erinnerns und Gedenkens – oder auch des Vergessens – gesellschaftliche Auseinandersetzungen, Verkettungen, Krisen und Schicksalsschläge ebenso wie positiv besetzte Momente und glückliche Begebenheiten.

Um die Bedeutung der Erinnerungskultur für die vergangene und gegenwärtige Entwicklung Chinas aufzuzeigen, betrachtet der von Maria Khayutina und Sebastian Eicher herausgegebene Band die chinesische Erinnerungskultur aus historischer, philologischer, literaturwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Perspektive und das über einen langen Zeitraum vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. Die Fallstudien der neun Autorinnen und Autoren widmen sich so unterschiedlichen Quellen wie frühmittelalterlichen geographischen Werken, Dynastiegeschichten, Song-zeitlichen Gedichten, Ming-Romanen sowie Wörterbüchern, immateriellem Kulturerbe auf der UNESCO-Liste und zeitgenössischen Filmen bis hin zu aktuellen Entwicklungen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz.

Aus technischen Gründen können minimale Unterschiede zwischen dieser digitalen Version und der Druckversion von Harrassowitz bestehen.

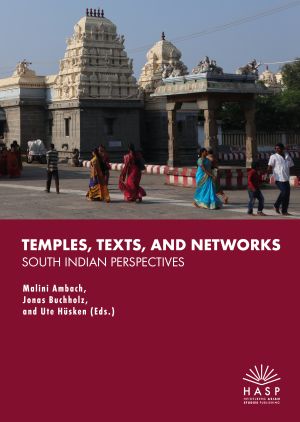

Temples, Texts, and Networks: South Indian Perspectives

Seit vielen Jahrhunderten sind hinduistische Tempel und Schreine für das religiöse, soziale und politische Leben Südindiens von großer Bedeutung. Sie sind nicht nur Andachtsstätten, sondern auch Pilgerziele, Orte der Gelehrsamkeit, politische Brennpunkte und Wirtschaftszentren. In diesen Tempeln interagieren nicht nur Menschen und Götter, vielmehr sie sind auch Treffpunkte für Angehörige verschiedener Gruppierungen von nah und fern. Hindu-Tempel existieren nicht isoliert, sondern stehen auf vielfältige Art in Beziehung zu anderen Tempeln und heiligen Stätten. Sie nehmen durch Architektur, Ritual oder Mythologie Bezug aufeinander oder sind konzeptionell verbunden, wenn bestimmte Stätten zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Vor allem in städtischen Zentren können mehrere Tempel, die verschiedene religiöse Traditionen repräsentieren, in einem gemeinsamen sakralen Raum koexistieren. Der vorliegende Band widmet sich den Verbindungen zwischen einzelnen Hindu-Tempeln und den mit ihnen verbundenen Gruppierungen, sei es innerhalb eines bestimmten Ortes oder auf überörtlicher Ebene. Diese Verbindungen werden als "Tempelnetzwerke" beschrieben, ein Konzept, das anstelle von stabilen Hierarchien und Strukturen nodale, multizentrische und fluide Systeme betrachtet, in denen Verbindungen in verschiedenen Bereichen der Interaktion als dynamische Prozesse verstanden werden.

Rezensionen

Amol Saghar in: IIAS Reviews (2023)

Das Kapīśāvadāna und seine Parallelversion im Piṇḍapātrāvadāna

Die vorliegende Arbeit ist eine überarbeitete Fassung der 1992 von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn angenommenen Dissertation. Sie beinhaltet die Edition und Übersetzung des Kapīśāvadāna und dessen Parallelversion im Piṇḍapātrāvadāna sowie eine Einleitung mit drei Schwerpunkten:

1. die Zuordnung der verschiedenen Hss der beiden Avadānas zu den entsprechenden Fassungen und, soweit möglich, die Darstellung des Verhältnisses der verschiedenen Fassungen zueinander,

2. die vom Autor benutzten buddhistischen Erzählmotive und

3. die hybriden Sanskrit-Formen.

The Heart of Change - Issues on Variation in Hindi

Dieser Sammelband widmet sich mit seinen sieben englischsprachigen und vier in Hindi verfassten Aufsätzen dem Thema der Sprachvariation – einem zentralen Gegenstand der Forschung zur Sprachverwendung – im Hindi, der Hauptamtssprache Indiens.

Das Buch vereint mehrere theoretische und pragmatische Ansätze in der Erforschung von unter der Bezeichnung 'Hindi' konzeptualisierten Sprachphänomenen und zielt auf eine genauere Beschreibung der sich ständig ändernden Realität der Sprache ab, mit der diese klassifizierende Bezeichnung verbunden wird. Auf diese Weise ermöglicht es einen Einblick in die grenzübergreifenden Veränderungen von Formen und Funktionen des Hindi in Indien selbst und außerhalb des Landes. Daher findet das Phänomen des Sprachkontakts Eingang in diesen Band. Die verschiedenen Studien basieren auf Daten, die aus schriftlichen Texten, darunter auch handschriftlichem Material, und Beispielen mündlicher Rede erhoben wurden.

Sowohl etablierte Wissenschaftler als auch Nachwuchswissenschaftler aus mehreren Ländern Asiens und Europas erforschen in ihren Beiträgen funktionale Aspekte regionaler, sozialer und kultureller Formen des Hindi und ihre Wechselwirkungen in verschiedenen Kontexten, Zeitperioden und Kommunikationstypen. Möglichkeiten und Beschränkungen der formalen Variation von grammatischen Strukturen der Standardform des Hindi werden unter ähnlichen Gesichtspunkten betrachtet.

Der Band schließt außer allgemein sprachwissenschaftlich und soziolinguistisch orientierten Studien auch Beiträge zum Hindi-Unterricht unter dem Aspekt der Sprachvariation ein. Aufgrund seiner thematischen Breite und der Vielfalt der verwendeten Daten zeichnet er sich durch einen innovativen Charakter aus und soll zum besseren Verständnis des Begriffs 'Hindi' sowie der allgemeinen Prinzipien sprachlicher Variation beitragen.

Die Lekhapaddhati-Lekhapañcāśikā: Briefe und Urkunden im mittelalterlichen Gujarat

Text, Übersetzung und Kommentar der Lekhapaddhati-Lekhapañcāśikā, ein anonymer, in Jaina- bzw. Gujarātī-Sanskrit verfasster Text aus dem mittelalterlichen Gujarat, der Muster von Urkunden und Briefen enthält.

Sound, Meaning, Shape : The Phonologist Wei Jiangong (1901-1980) between Language Study and Language Planning

Wei Jiangong war maßgeblich an den radikalen Sprachreformen im China des 20. Jahrhunderts beteiligt, und doch ist er im Westen kaum bekannt. Dieses Buch beschreibt, wie er mit einem utilitaristischen Sprachkonzept und einer tiefen Verankerung in der traditionellen Philologie an der Durchsetzung der Standardsprache, der Kompilation des meistverkauften Wörterbuchs der Welt und der Vereinfachung der Schriftzeichen mitarbeitete. Obwohl diese Maßnahmen oft als großer Einschnitt in die chinesische Sprachwelt gesehen werden, zeigt Weis stetiges Abwägen zwischen sprachwissenschaftlicher Deskription und politischer Präskription, dass sie auch als ein Schritt zur sprachlichen Selbstbestimmung gesehen werden müssen.

Rezensionen

Yurou Zhong, in: China Quarterly (2023), 1-2

Aktuelle Forschungsbeiträge zu Südasien: 11. Jahrestagung des AK Südasien, 07./08. Mai 2021, Göttingen/Online

Extended Abstracts der 11. Jahrestagung des AK Südasien, 07./08. Mai 2021 in Göttingen (Online).

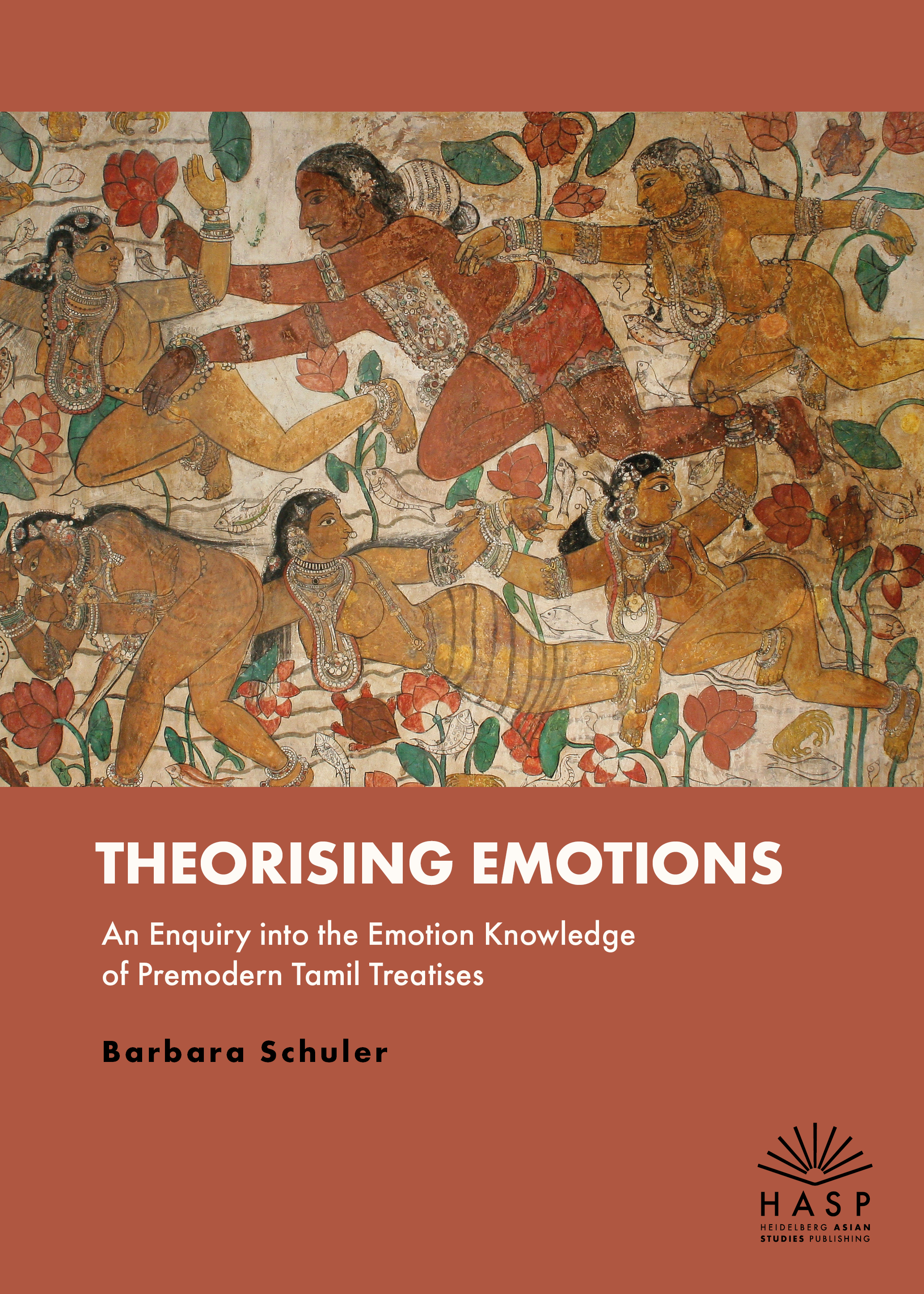

Theorising Emotions: An Enquiry into the Emotion Knowledge of Premodern Tamil Treatises

Emotionen sind aus der Geschichte der Menschen nicht wegzudenken. Doch was wissen wir über das theoretische Emotionswissen und welche Bedeutung messen die südindischen Tamil sprechenden Denker ihm bei? In diesem Buch wird systematisch und erstmals das vormoderne Wissen über Emotionen in Tamil Traktaten und Kommentaren aus verschiedenen Theorie-Strängen und Zeitepochen (11.-17. Jh.) in den Blick genommen. Die Resultate geben Aufschluss über Fragestellungen der verschiedenen Theoretiker, deren Agenda, deren Definition von Emotion, aber auch über Wandel, Linearität, Brüche und historisches Ränderwissen, und nicht zuletzt über das Verschwinden von Emotionswörtern. Dass die Tamilkultur kein systematisches Denken zu Emotionen, außer Emotionen in der Poetik, hervorbrachte, kann überraschen.

Bruchstücke des Bhikṣuṇī-Prātimokṣa der Sarvastivādins; Bruchstücke buddhistischer Sūtras aus dem zentralasiatischen Sanskritkanon

Faksimile-Reproduktion der ursprünglich 1926 und 1932 bei der Deutsche Morgenländische Gesellschaft in Kommission bei F. A. Brockhaus erschienenen Werke "Bruchstücke des Bhikṣuṇī-Prātimokṣa der Sarvastivādins" und "Bruchstücke buddhistischer Sūtras aus dem zentralasiatischen Sanskritkanon", zusammengefasst in einem Band.

Die Sīmā: Vorschriften zur Regelung der buddhistischen Gemeindegrenze in älteren buddhistischen Texten

Die vorliegende Untersuchung ist die erweiterte Fassung meiner 1989 vom Fachbereich Historisch-Philologische Wissenschaften in Göttingen angenommenen Dissertation. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen, die jeweils in sich abgeschlossen und mit einer separaten Einleitung versehen sind. Der erste Teil dieser Arbeit (A) ist dem Terminus sīmā im Vinaya der Theravādin gewidmet. Dabei werden in einem ersten Abschnitt (I) die im zweiten Kapitel des Mahāvagga überlieferten Vorschriften zur Regelung der Sīmā untersucht, während in einem zweiten Abschnitt (II) die Anwendung des Terminus sīmā in alien übrigen Teilen des Vinaya behandelt wird. Teil A soll somit einen Überblick darüber vermitteln, welche Sīmā-Regelungen in dieser frühen Periode bereits in Kraft waren und wie sie angewendet wurden. Im zweiten Teil (B) wird sodann der Kommentar zu den Sīmā-Regeln im Vinaya, d. h. zu dem in A I behandelten Text, aus Buddhaghosas Samantapāsādikā bearbeitet. Hierbei werden zu einer Reihe von Textstellen auch die drei großen Vinayaṭīkās - Vajirabuddhiṭīkā, Sāratthadīpānī und Vimativinodanīṭīkā - herangezogen. In Teil C werden anhand der aus Gilgit stammenden Sanskrit-Handschrift des Vinayavastvāgama und der im Kanjur überlieferten tibetischen Ubersetzung die im Kapitel uber die buddhistische Beichtfeier iiberlieferten Sīmā-Regeln der Mūlasarvāstivādin untersucht und mit den Regelungen der Theravādin verglichen.

Drei "Bundi"-Rāgamālās: Ein Beitrag zur Geschichte der rajputischen Wandmalerei

Mit dem vorliegenden Band wird ein Beitrag zur Geschichte der rajputischen Wandmalerei geleisten, indem drei Sequenzen von je 36 bisher unveröffentlichten Wandmalereien vorgestellt, ikonographisch bestimmt und datiert werden. Zwei der Sequenzen befinden sich in einem der Öffentlichkeit in der Regel unzugänglichen Teil des Palastes von Bundi, der Hauptstadt des gleichnamigen ehemaligen Fürstenstaates und heutigen Distriktes im Bundesstaat Rajasthan, die eine Malschule hervorgebracht hat, welche Seite an Seite mit der berühmten Malschule von Kangra im Pahari-Gebiet genannt wird. Mitunter wird dieser Malstil sogar zu den schönsten Malstilen der indischen Miniaturmalerei gerechnet.